青年是国家的未来、民族的希望。实践育人作为落实立德树人根本任务的关键环节,不仅是高校思想政治工作体系不可或缺的有机组成部分,更是引导青年深入社会、砥砺品质、增长才干的关键桥梁。它是培养可堪大用、能担重任的时代新人,最终实现民族复兴伟业的必由之路和有效途径。是高校思想政治工作体系的有机组成,是培养担当民族复兴大任时代新人的有效途径。2025年7月10日至18日,北京联合大学“星火联行”实践团作为2025年“井冈情·中国梦”全国大学生暑期社会实践专项行动第三期的入选团体之一,共同奔赴井冈山革命圣地,开启了为期9天的专项实践活动。在九天的行程中,师生们以理想为引领、以行动为支撑,在历史回响与现实脉动的交融中,于井冈山上完成了一场关于初心与使命的青春答卷,深刻体悟新时代青年肩负的责任与使命。

(一)课堂铸魂:星火讲堂深植革命信仰根基

井冈山革命根据地是土地革命战争时期,中国共产党在湘赣边界罗霄山脉中段创建的第一个农村革命根据地。它不仅是点燃中国革命的星星之火,是马克思主义基本原理同中国革命具体实践相结合的光辉典范,更以其感召力吸引了17名大学生为代表的大批知识青年投身革命洪流。根据地的创立,标志着中国革命重心从城市到农村的伟大战略转变,为探索符合中国国情的革命道路奠定了至关重要的基石,对最终夺取全国革命的胜利具有不可磨灭的开创性和奠基性作用。

七月的井冈山峦,翠竹蔽日若碧涛翻涌,红旗漫卷如烈焰腾空。红色征程的序幕,在“井冈情·中国梦”专项行动的开班仪式上庄严拉开。紧接而来的是别开生面、直抵心灵的红色课堂教学。师生们通过专题学习、互动交流,在思想碰撞中逐步解码井冈山斗争时期的革命信仰。

在全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心那间承载着历史回响的教室里,来自六所不同高校的实践团成员们济济一堂,共同沉浸在一堂关于“三湾改编”的生动历史课中。

图为实践团“三湾改编”情景教学风采展示

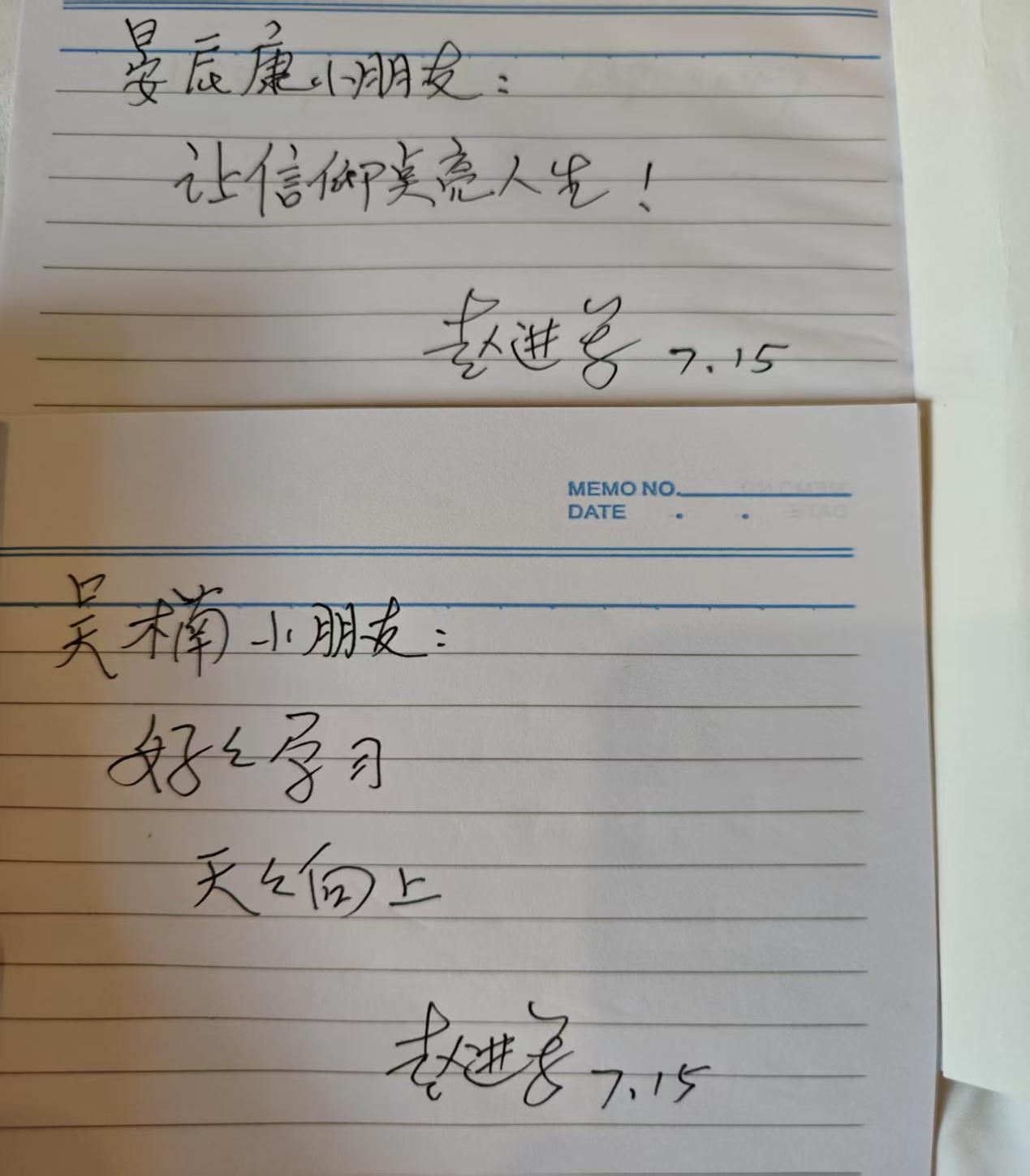

红色课堂里的精神洗礼,如春雨般浸润心田。团中央井冈山中心精心组织的“解读井冈山”、“学好和用好调查研究这个传家宝”以及“革命后代话初心·讲家风”三堂红色理论课让红色基因、家国情怀在青年学子们之间完成了代际传递。在钟国华教授讲述陈发姑、池煜华等军嫂一生守望的故事,那份跨越岁月的赤诚情怀,让我们深刻体会到“奉献”二字在任何时代都闪耀着不朽光芒;宋留清教授详解毛泽东同志调研经历,让团队成员对“没有调查就没有发言权”这一真理有了更为真切的理解。无论是学术研究中的严谨求证,还是面对现实问题时的理性判断,深入一线、求真务实的态度永远是破题的关键。在“革命后代话初心·讲家风”的课堂上,赵进军奶奶回忆父辈革命事迹,诠释军民鱼水情,课后她还为实践团两位成员写下殷切寄语,这不仅是对个人的鼓励,更是对整个青年一代的期许,激励着我们不断前行。刘玉平爷爷讲述其父刘光典烈士坚持斗争的经历,伟大革命精神让在场的每一位成员都深受触动。对此,实践团成员高惠琳深有感触:“听刘玉平爷爷讲他父亲刘光典烈士的故事,这让我明白,铭记历史,最重要的可能就是记住这些具体的人和他们的故事,记住他们为了什么付出了最珍贵的东西。这份真实的记忆,比任何口号都更有力量,也提醒着我们今天的生活来之不易。”

图为实践团成员聆听三堂红色理论课

图为赵进军奶奶为实践团成员晏辰康、吴楠寄语

在井冈山这片被翠竹与红旗浸润的红色热土上,青年学子们通过专题教学、情境还原与口述历史的多维浸润,完成了对革命信仰的时代解码。井冈山的红色课堂,是历史的回响,是方法的启迪,更是血脉的传承。当革命后代的殷切寄语化作青年心中的火种,革命精神已从抽象概念转化为可触可感的精神血脉,激励新时代青年以“星星之火”的信念续写民族复兴的精神传奇。实践团成员晏辰康坚定地说:“站在先烈们奋斗过的土地上,我们不仅读懂了‘坚定执着追理想,实事求是闯新路,艰苦奋斗攻难关,依靠群众求胜利’的深刻内涵,更感到肩头沉甸甸的责任。这‘星星之火’的信念,就是我们这一代人投身强国建设、民族复兴伟业的解题钥匙。回去后,我定将把这种精神融入日常学习与未来事业,在科研攻关、乡村振兴、文化传承的广阔天地里躬身实践,让这跨越时空的信仰之光,照亮我们砥砺前行的每一步,续写属于我们这代人的精神史诗!”

(二)足迹砺心:红土寻访淬炼坚定信仰之路

井冈山革命根据地的革命遗址群镌刻着烽火岁月的深刻印记,一砖一木皆凝结着信仰的血性与智慧的光芒。革命旧址是历史的见证者,每一处都承载着厚重的过往。实践团成员们怀着崇敬的心情,越过蜿蜒的山路,在浸透岁月痕迹的遗迹前屏息聆听历史回响。

在井冈山革命烈士陵园的苍松翠柏间,实践团成员列队肃立。当花圈缎带被晨露浸透的指尖轻轻抚平时,空气里浮动着松针与香烛交织的肃穆。师生们仰头望向烈士名录墙,阳光穿过树冠在石壁上投下斑驳光影,那些镌刻在花岗岩上的名字忽然有了温度。当视线扫过“王尔琢”的名字,又如同看见这位红军最年轻的军长在绝笔信中的决绝。重温入团誓词的声浪在陵园上空回荡,每个字都像石阶上未干的露珠,沉甸甸地坠进年轻的心脏。实践团成员李媛媛说到:“在井冈山烈士陵园的英名墙前,信仰的重量直抵心灵。作为马克思主义理论专业的新时代青年,我将铭刻这堂红色党课,将革命者的信念融入血脉。未来,我不仅要用专业学识阐释这段历史的真理光芒,更要用行动传递这份信仰的力量,让井冈山点燃的真理火炬代代相传。”

图为实践团成员重温入团誓词

踏入小井红军医院旧址的瞬间,潮湿的草药气息裹着九十年的时光扑面而来。竹片拼接的病床上,稻草垫子经年累月已泛出暗褐色,成员们俯身细看墙角那口锈迹斑斑的消毒锅,难以想象,在缺医少药、连手术刀都要用竹片代替的绝境下,是怎样的信念支撑着他们忍受剧痛、甚至甘愿放弃治疗把药品留给战友?实践团成员牟海波说道:“这堂课,让我刻骨铭心地读懂了‘牺牲’的重量,也明白了今天的一切幸福,都始于当年这简陋医院里咬牙挺住的脊梁!”

大井朱毛旧居的客家院落内,毛泽东坐过的“读书石”被岁月磨得温润。实践团成员邱芳抚摸着温润的石面,动情地说:“当身体的寒意与这块石头相遇,教科书上‘信仰’的铅字才真正有了血肉和温度。这石头不只是物件,它是历史的见证,是信仰的基石。它无声地告诉我们,那燎原的星火,正是从这彻骨的坚韧与孤寂的思考中迸发出来的。这一刻,我真正懂得了‘信仰’不是空洞的口号,它是先辈们用血肉之躯在黑暗中摸索、在寒夜里坚守的具象化。我们青年一代要守护的,正是这用血泪与意志浇铸的基石!”

推开八角楼斑驳的木门,吱呀声惊醒了阁楼上的尘埃。师生们沿着陡峭的木梯攀援而上,八角形天窗漏下的光柱里,细小的飞尘正跳着永恒的圆舞曲。书桌上的油灯虽已冷却,指尖抚过灯芯却犹如触到余温。1928年深秋,毛泽东正是在这豆大的光晕中,将“工农武装割据”的思想化作利刃,劈开了中国革命的漫漫长夜。当山风裹着竹香涌入天窗,同学们忽然明白:那些改变历史的瞬间,往往诞生于最朴素的日常。实践团成员刘存旭说:“八角楼此行最深的震撼,是革命理想高于天的信仰力量穿越时空,深深注入我们血脉。作为新时代青年,必将这份赤诚化为行动,勇担使命,让这种信仰在民族复兴的征途上绽放新的时代光芒!”

摩挲过黄洋界哨口粗砺的战壕石壁,山风呼啸中似有当年的喊杀声破空而来,掌心下的冰凉岩石,曾是滚烫的胜利见证。黄洋界哨口的险要地势,红军凭借群众支持击退敌军让“依靠群众、团结奋斗”的精神变得具象。

图为实践团成员参观黄洋界纪念碑

对此,实践团成员张亚静表示:“每一次现场教学都直抵心灵,每一段历史叙事都闪耀着真理的力量。作为马克思主义理论专业的新时代奋斗者,我将从历史实践中汲取信念,将井冈山斗争时期17名大学生追求真理、投身革命的行动自觉融入未来研究与实践,以实干解码历史、用理论照亮现实,不负时代赋予的使命。”

(三)实践躬行:青春聚力书写时代担当新篇

如果说课堂与旧址赋予思想的启迪,那么沉浸式的实践体验,则让团队成员在身体的磨砺与情感的共鸣中,实现了对革命者信念与行动的内化践行。

编草鞋时,草绳勒紧指尖的酸痛,让实践团读懂“一针一线皆初心”:稻草在手中化为坚韧草鞋,恰似革命先辈在艰苦中编织希望。在当代,这份“工匠精神”依然重要:专业学习中的精益求精、实践工作中的细致耐心,都需要这种脚踏实地的坚持。急行军五公里山路,对成员们的体力与意志都是巨大考验。他们在崎岖的山路上一步一个脚印,用坚实的步伐丈量着对革命精神的理解与践行,以无畏的担当诠释着新时代青年的责任。师生共同制作“红军餐”,炊烟袅袅,饭菜飘香,在欢声笑语中,成员们不仅品尝到了劳动的成果,更让身上的书生气融入了浓浓的烟火气,拉近了与革命先辈生活的距离,深刻体会到红军艰苦奋斗精神的内涵。实践团刘青青表示:“重走红军路,汗湿衣衫时懂了那时红军斗争时的艰苦,此行教会我:把初心刻进实干,让信仰照亮前路,才是对革命精神最好的传承。”

图为实践团成员学习编草鞋要领

实践团成员姜盈说:“编草鞋的勒痕、急行军的汗水、红军餐的烟火气,让我对革命精神有了真切的体悟。那些曾觉得抽象的‘艰苦奋斗’‘团结互助’,此刻化作了可感的力量。作为青年,我们接过时代的接力棒,既要读懂历史的厚重,更要跑出青春的担当,让红色基因在实干中延续,让理想之花在担当里绽放。”

在自主调研阶段,团队成员们在指导教师周雪梅教授的带领下前往井冈山革命博物院、井冈山市党史馆以及中共井冈山市委党史和地方志研究中心就研究课题内容进行自主调研、采访和交流。

井冈山博物馆作为国家一级博物馆,它从微观事件到宏观脉络,从具体人物到伟大精神,帮助我们构建起对井冈山革命斗争立体而丰满的认知。展厅按历史脉络铺陈,从大革命失败后的低潮,到秋收起义、南昌起义部队的转战,再到井冈山革命根据地的创建、巩固与发展,直至向赣南闽西进军。时间线清晰完整且全面。

图为实践团成员参观井冈山博物馆

在调研座谈中,实践团理论组同时收获精神感召与学术支持。研究员周见美从情感维度诠释坚守,强调“热爱”是源于革命先烈的感召,提出“欲动人,先动己”的工作信条。

图为实践团师生与研究员周见美、何小文进行座谈

图为实践团师生与胡林才、傅卫勇就课题内容进行交流研讨

实践团成员石雨青深受触动:“如今,守护历史的工作者虽在安宁展厅,却肩负滚烫使命——他们的战场不再是烽火前线,而是在史料中打捞真相,在文物中解码选择,在喧嚣时代传递历史回声。作为青年学子,我们将以17名大学生为镜:用档案还原他们投身革命的抉择瞬间,用理论剖析知识青年信仰转化的行动逻辑,最终让这段‘向光而行’的青春叙事,成为激励当代青年锚定使命的精神坐标。”

星火虽微,汇聚成炬;青春之力,担当未来。站在新的历史方位,新时代青年肩负传承红色基因、践行民族复兴的双重使命。北京联合大学马院学子将充分发挥专业优势,持续深化实践成果,全力投身“大思政课”建设。坚持在课堂转化中激活历史,将井冈山斗争史转化为解码信仰的鲜活教材;坚持在实践中传递薪火,用“17名大学生的选择”等叙事回应青年困惑;坚持在网络空间里创新表达,使革命文物成为云端育人载体。当历史的回响与时代的号角共振,我们坚信:社会实践淬炼的历史自觉与实践智慧,必将化作滋养青春成长的丰厚养分,指引一代代青年在复兴征程中奋勇前行!