为响应中共中央办公厅国务院办公厅印发《“十四五”文化发展规划》,深刻了解非遗文化,2025年6月28日~2025年6月29日,闽江学院国际数字经济学院的“文脉流芳,灯耀非遗”实践队赴泉州吴式花灯有限公司参观学习, 此次实践旨在让学生深入了解传统花灯文化,亲身体验制作工艺,挖掘背后的历史文化价值,并思考新一代对非遗传承的责任。

观展话民俗 见证激光雕非遗

首先参观了公司内的花灯展示区。展示区陈列着不同样式的传统与创新花灯,传承人吴智逐一介绍花灯的造型设计与文化寓意时,同行的台 湾学者不时驻足提问,围绕花灯纹样的闽南民俗内涵、传统制作原料的选取标准等话题与吴智交流,双方在问答间进一步探讨两岸花灯文化的共通与差异。

图为传承人吴智和台 湾学者交流。 洪雅芸供图

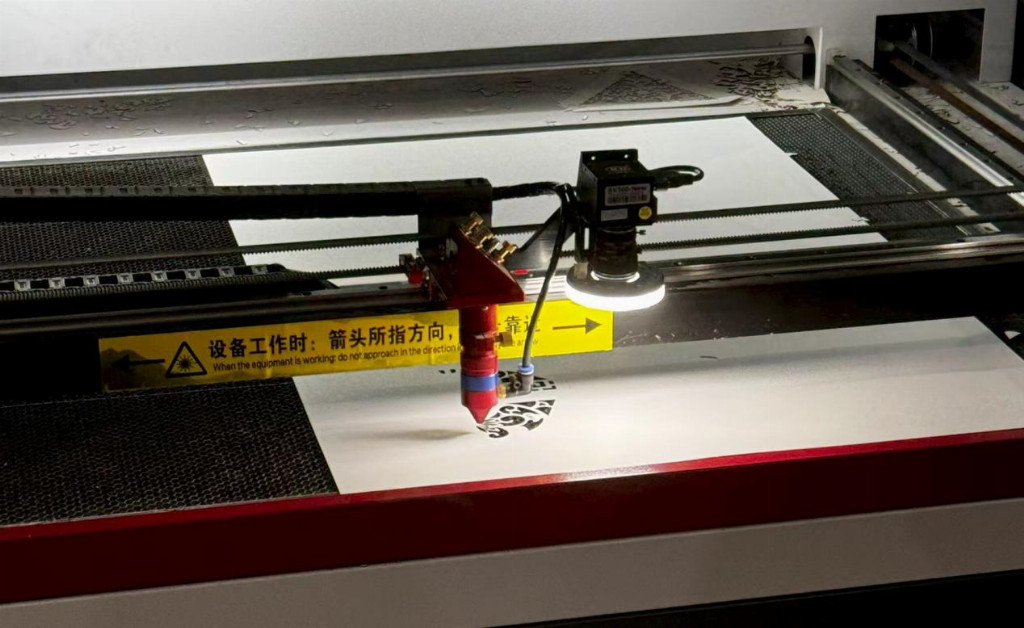

随后,实践团队随吴智进入花灯制作车间,现场观摩激光雕刻技术在花灯制作中的应用。车间内,一台激光雕刻机已调试就绪,吴智向团队演示操作流程:先将预先设计好的闽南传统纹样图案文件导入连接机器的电脑,确认参数后启动设备。机器启动后,纤细的激光束精准落在待雕刻的薄木板表面,通过高温气化材料,木板上逐渐显现出与电脑图案一致的缠枝莲纹样,整个雕刻过程耗时约 3 分钟,纹样边缘光滑整齐。

图为机器激光雕刻。洪雅芸 供图

现场人员目光聚焦于雕刻过程,待图案完整呈现后,实践团队成员与台 湾学者凑近观察纹样细节,部分人用手机记录下机器运作与成品纹样的画面。吴智在旁介绍,传统手工雕刻同类纹样需 1 小时以上,激光雕刻技术在保证纹样精度的同时,大幅缩短了制作时间,目前该技术已用于花灯配件的批量预制,后续仍需手工进行组装与裱糊,以保留传统工艺的温度。

细述坚守缘由与文化意义,现场演示手工刻花技艺

实践队间与吴智对话。谈及坚守技艺的缘由,他指尖摩挲着未完工的花灯竹架,竹篾上还沾着米浆:“这弧度得用陈年老竹烘弯,竹篾选材看纤维韧性,裱糊灯纸控胶水厚度,每步都有讲究,放不下。”

图为成员对传承人吴智的采访。 赖玉冰 供图

被问起年轻人传承最缺的品质,吴智拿起工作台上一根歪扭的竹篾 —— 末端留着未修齐的毛边:“多角花灯骨架拼接,差一毫米就失衡。有的年轻人急着完成,跳过校准,最后整盏灯歪了还得返工,缺的就是对精度的耐心。”

聊到花灯的文化意义,吴智从陈列架取下绘有 “刺桐花” 的花灯,指尖点在花瓣纹样上,眼底映着灯面淡光:“竹材取自本地山区,纸张是传统宣纸,刺桐花、渔船纹样都是泉州人的生活。元宵夜西街挂起这种灯,光透出来,纹样就像活了。” 他补充,泉州花灯多次赴海外参展,外国观众触摸灯架、观察纹样的认可,让它成了展示中国传统工艺的窗口。

对话结束后,制作车间的操作台上,每组工具按序摆放:美工刀、15 厘米见方的晾干纸板、2 毫米厚的自愈垫,以及印有闽南缠枝莲纹样的设计稿,设计稿边缘用红笔标注着 “转角慢划”“桥位短距” 等操作提示。

传承人现场开展手工刻花技法演示。他左手将纸板固定在自愈垫中央,右手把新刀片装入刀柄,调整刀刃与纸面呈 45 度角;对准设计稿中心小花纹轻划时,刀刃过处发出 “沙沙” 细响,转角时手腕微转放慢速度,处理 1.5 毫米宽的桥位时特意缩短刀划距离。刻完后,他举纸板至头顶灯光下,镂空花纹透出均匀光斑,同时用指尖点向纸板边缘,示意若出现裂口,需用同色薄纸蘸浆糊补贴修复。

图为传承人演示刻纸过程。 赖玉冰 供图

实践团队成员分组操作时,多名成员在力度控制上遇到阻碍。一名成员因下刀过深,导致花瓣纹路断裂,只能将断瓣放在台面上轻轻按压;另一名成员力度不足,反复划动 5 次才穿透纸板,期间多次调整拇指与食指的握刀姿势。吴智在操作台间巡回指导,行至一名成员身旁停下,左手按稳对方手中纸板的边缘,右手轻握其持刀手腕,缓慢辅助调整刀刃角度与下刀力度。

图为传承人指导成员刻纸。 赖玉冰 供图

体验结束后,一名团队成员将刻好的纸板捧在手中,指尖沿着刻纹边缘轻轻滑动;另一名成员则把自己的作品与吴智的演示样品并列放在台上对比,很快注意到自身刻纹边缘仍有细小毛边。吴智在旁补充说明,手工刻花是花灯制作的基础工序,即便现有激光雕刻技术,部分精细纹样仍需手工完成,这一步既是对操作者耐心的锻炼,也是传统花灯技艺中不可替代的关键环节。

为期两天的泉州花灯参观学习与后续采访、技艺体验落下帷幕。实践团队成员手中的刻纸作品虽小巧,却承载着对非遗技艺的直观认知 —— 从激光雕刻展现的 “传统工艺现代化” 探索,到手工刻花传递的 “慢工出细活” 匠心,再到传承人讲述的 “刺桐花灯映西街” 的民俗记忆,泉州花灯已不再是单一地域的文化符号,而是融入世界文化交流的重要载体。正如其多次赴海外参展时,外国观众触摸灯架、观察纹样的好奇与认可,印证了这门技艺跨越国界的文化吸引力。

此次实践并非止步于 “了解” 与 “体验”:团队成员通过亲身体验,将对花灯技艺的认知转化为可传递的文化记忆;台 湾学者与传承人的交流,为两岸花灯文化的交融搭建了微小桥梁。这份从泉州出发的文化认知,正随参与者的返程与分享,转化为更广泛的传承力量 —— 让更多人意识到,非遗传承不仅是守护地域文化根脉,更是为世界文化多样性注入来自中国传统工艺的鲜活力量,让泉州花灯的光,既能照亮西街的元宵夜,也能在更广阔的世界舞台上传递东方美学。

图为团队成员合照。

(作者:林灏羽 周子凌 王锐燕)

转自中华网-2025年9月7日

https://m.life.china.com/2025-09/07/content_483935.html