为认真贯彻习近平总书记关于“大思政课”建设重要论述精神,切实落实立德树人根本任务,持续推进思政课教师队伍建设,2025年8月9日-15日,马克思主义学院组织40名思政课教师赴教育部全国高校思想政治理论课教师社会实践研修基地(河南师范大学)开展暑期研修。本次研修紧扣“修身·明理·铸魂·传承”四维目标,依托河南“红色精神富矿”和“传统文化根脉”,精心设计课程内容,引导思政课教师坚定理想信念、践行初心使命,提升综合素养与教学能力,为思政课教学注入新活力。

修身筑基:加强师德修养,筑牢教育根基

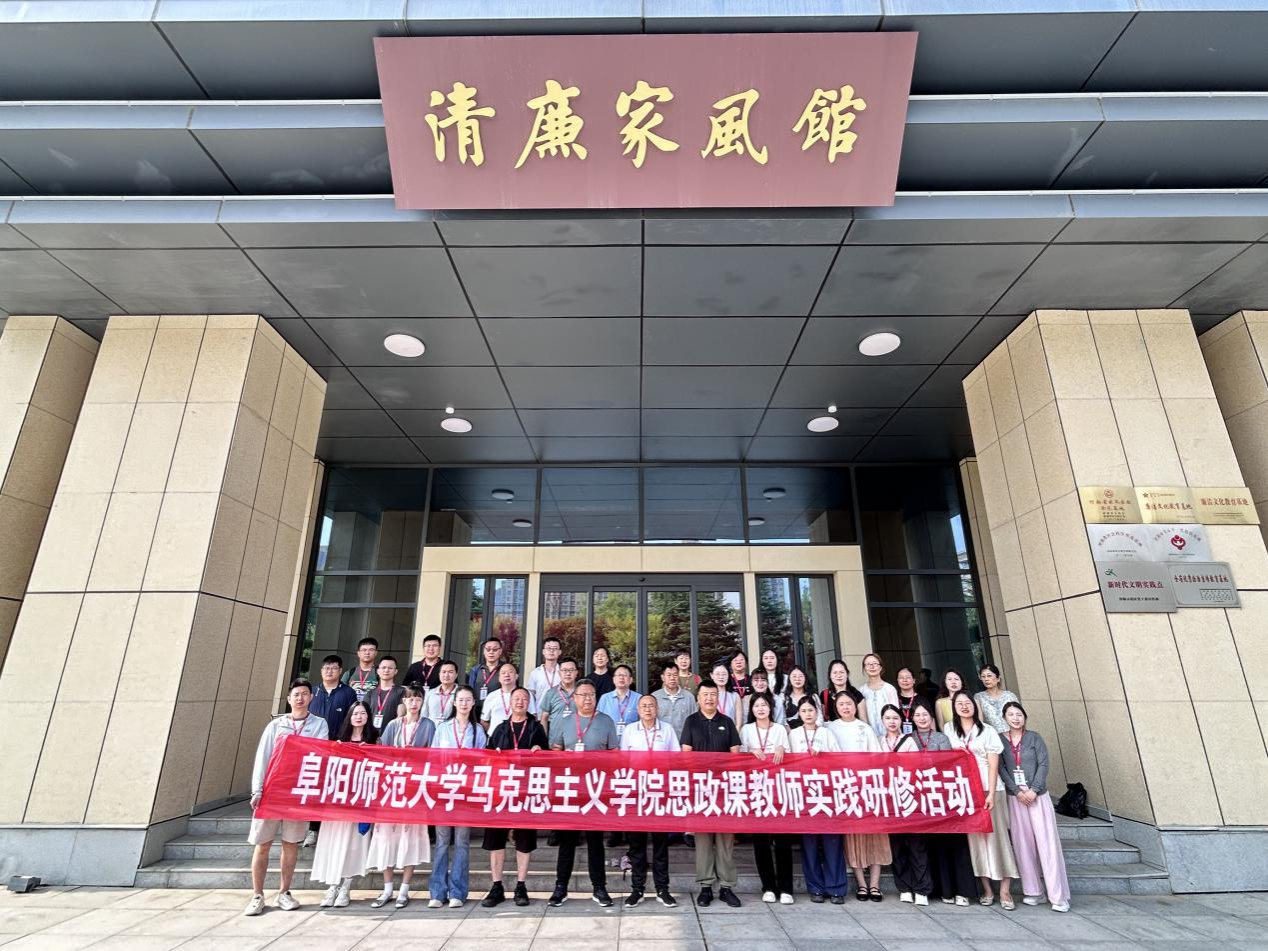

河南师范大学蒋占峰教授以《新时代人民教师师德师风建设与政治素养提升》为题,从立德树人的时代要求、师德失范的典型案例和政治素养的核心内涵三个维度展开论述,强调教师要以“四有”“六要”好老师为标准,在教育教学中以德立身、以德施教、以德育人,做到为党育人、为国育才。在中华愚公清廉家风馆,教师们通过学习历史文献、聆听家风故事和观摩廉政展陈,深刻领悟“忠厚传家久,诗书继世长”的传统家训。馆内“愚公移山”精神与清廉家风的融合展示,让教师们深受触动,纷纷表示要将“廉洁从教、身正为范”的职业操守与“修身齐家”的传统美德相结合,为培养担当民族复兴大任的时代新人筑牢坚实师德基础。

学史明理:重温峥嵘岁月,坚定理想信念

五龙口朱德出太行小道,见证了八路军将士不畏艰险、浴血奋战的英雄壮举。教师们踏着革命先辈的足迹,深切感受革命先辈“为有牺牲多壮志”的豪迈情怀。在八路军驻洛阳办事处纪念馆,一件件珍贵文物、一幅幅历史照片,生动再现了抗战时期中国共产党领导下的统战工作和敌后斗争。通过聆听讲解员讲述刘少奇、彭雪枫等革命家在此工作的故事,教师们重温了党在豫西地区领导抗战的光辉历史。在小浪底水利枢纽工程,教师们参观并详细了解了这座被誉为“黄河明珠”的世纪工程,在展望巍峨大坝、眺望碧波万顷中切身感受到党领导人民创造治水奇迹的伟大实践。在中共洛阳组诞生地纪念馆,通过观看历史复原场景和珍贵档案资料,教师们深入学习了早期共产党人传播马克思主义、开展工人运动的奋斗历程,深刻认识到红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易。

凝心铸魂:体悟精神价值,凝聚奋进力量

河南孕育了光耀千秋的民族精神和时代精神,为新时代教师队伍建设提供了丰厚的精神滋养。在红旗渠青年洞险峻的崖壁上,教师们仰望当年建设者悬空作业时留下的钢钎痕迹,触摸着冰冷坚硬的太行山石,仿佛回到了那个“重新安排林县河山”的激情岁月。红旗渠纪念馆内,一幅幅黑白照片记录着数十万建设者以“一锤一钎一双手”凿山引水的壮举。红旗渠这条蜿蜒1500多公里的“人工天河”,不仅创造了世界水利史上的奇迹,更铸就了“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神,彰显中华民族永不屈服的意志。走进愚公移山精神展览馆,教师们通过沉浸式展陈系统学习愚公移山精神的历史传承与时代价值,立志将“敢为人先、久久为功”的精神融入教育教学实践中,以“愚公”般的定力破解育人难题。

文化传承:浸润传统文化,增强文化自信

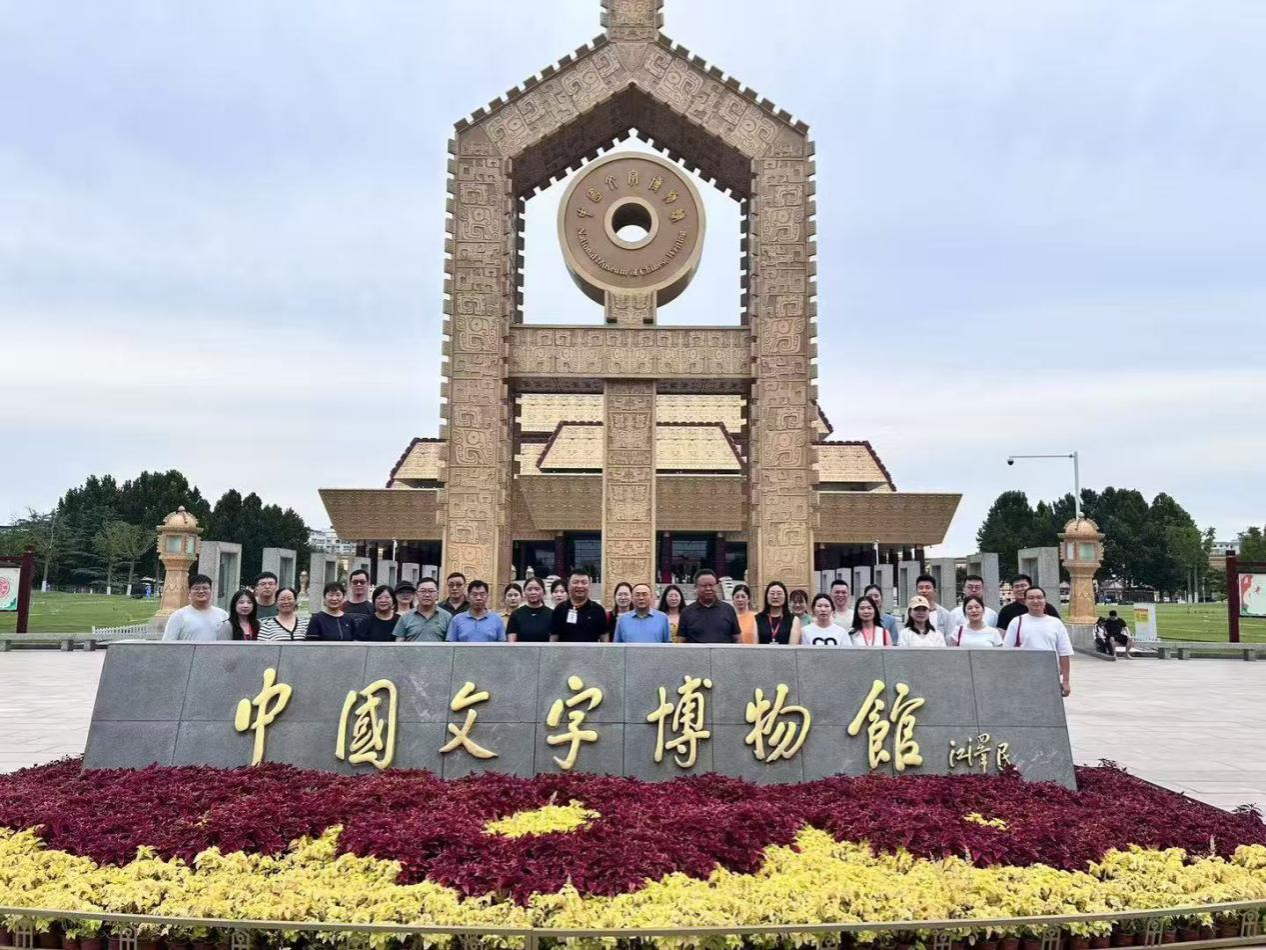

洛阳师范学院吴胜峰教授以《坚定文化自信旗帜鲜明反对历史虚无主义》为题,结合马克思主义哲学与中华优秀传统文化的内在联系,系统阐释了历史虚无主义的错误本质及其对文化认同的危害,强调思政课教师应成为中华文化的守护者,引导学生从历史纵深中理解“中国特色”的文化底蕴。在中国文字博物馆,教师们沿着“甲骨—金文—小篆—隶书—楷书”的汉字演变轴线,了解了三千余年前先民以刀笔刻录历史的智慧,更深刻体悟到汉字作为世界唯一沿用至今的古文字体系,承载着中华文明生生不息的基因密码。殷墟博物馆内,司母戊鼎的恢弘气势与甲骨文中的天象记录,更让教师们惊叹于商代在青铜铸造、天文历法等领域的世界级成就,驳斥了“中国古代无科学”的谬论。在杜甫故里,教师们驻足“安得广厦千万间”诗碑前,透过窑洞陈设与生平展陈,体悟诗圣“致君尧舜上,再使风俗淳”的儒家理想,感受杜甫“天下兴亡,匹夫有责”的情怀。

本次研修通过“理论淬火+实践浸润”双轨模式,实现了参训教师师德修养、政治素养、文化自信的全面提升。教师们表示,将把研修中汲取的精神养分转化为教学创新的不竭动力,以红旗渠精神破解教学难题,用愚公移山精神深耕思政课堂,让甲骨文的智慧、青铜器的匠心、杜甫的诗情成为滋养学生的精神养分,把“立德树人”的思政课讲深讲透讲活讲出彩,切实肩负起培养时代新人的历史使命,为推进“大思政课”建设贡献智慧与力量。

(文:胡俊俊、李凯 图:黄娟)