队名:纆裁社

队员:艾皓冉 杨璎凡 崔新彩 陈永玲 陈嘉欣

黄韦栋 张灵煜 王礼辉 王丽娜

指导老师:赵俊杰

实践地点:晋中榆次

这个暑假,我们在榆次的社区活动室里,独自开展了一场教小朋友剪窗花的实践活动。原以为只是完成一次简单的志愿服务,却在与红纸、剪刀和孩子们的相处中,对非遗传承与思政教育有了全新的认识。

准备阶段,我们特意走访了榆次老城的几条老街。斑驳的砖墙上,残留着往年贴窗花的痕迹;巷口老手艺人的摊位上,传统纹样与现代元素交织的剪纸作品,让我们第一次真切感受到:榆次的剪纸不是博物馆里的展品,而是活着的文化。我们开始琢磨,怎样让孩子们既学会剪窗花的技巧,又能触摸到这门手艺背后的温度。

开课那天,阳光透过活动室的窗户照在红纸上,泛出温暖的光泽。我们从最简单的对称折法教起,指尖捏着剪刀示范时,忽然想起查资料时看到的话:榆次剪纸讲究“心到、手到、意到”。这让我们想到做事的道理——无论学手艺还是做人,都得沉下心来,一步一步踏实走。

教孩子们剪“福”字时,我们特意选了带有本地特色的纹样。折叠红纸时,我们告诉他们:“这折痕就像咱们脚下的土地,看似简单,却藏着规矩。就像榆次人常说的‘守本分、走正路’,剪窗花要守住对称的章法,做人也要守住心里的底线。”说这些话时,我们自己也忽然明白,所谓传统,从来都不是孤立的技艺,而是一代代人生活智慧的凝结。

有一次尝试新图案,我们不小心剪坏了红纸。看着孩子们有些失望的眼神,我们干脆把破了的窗花展开:“你们看,虽然坏了一块,但换个角度看,反而有了特别的样子。就像做事难免出错,重要的是学会补救和变通。”那天,我们一起用剩下的红纸边角料,拼出了一幅小小的“榆次街景”,那些不完美的碎片,反而成了最生动的部分。

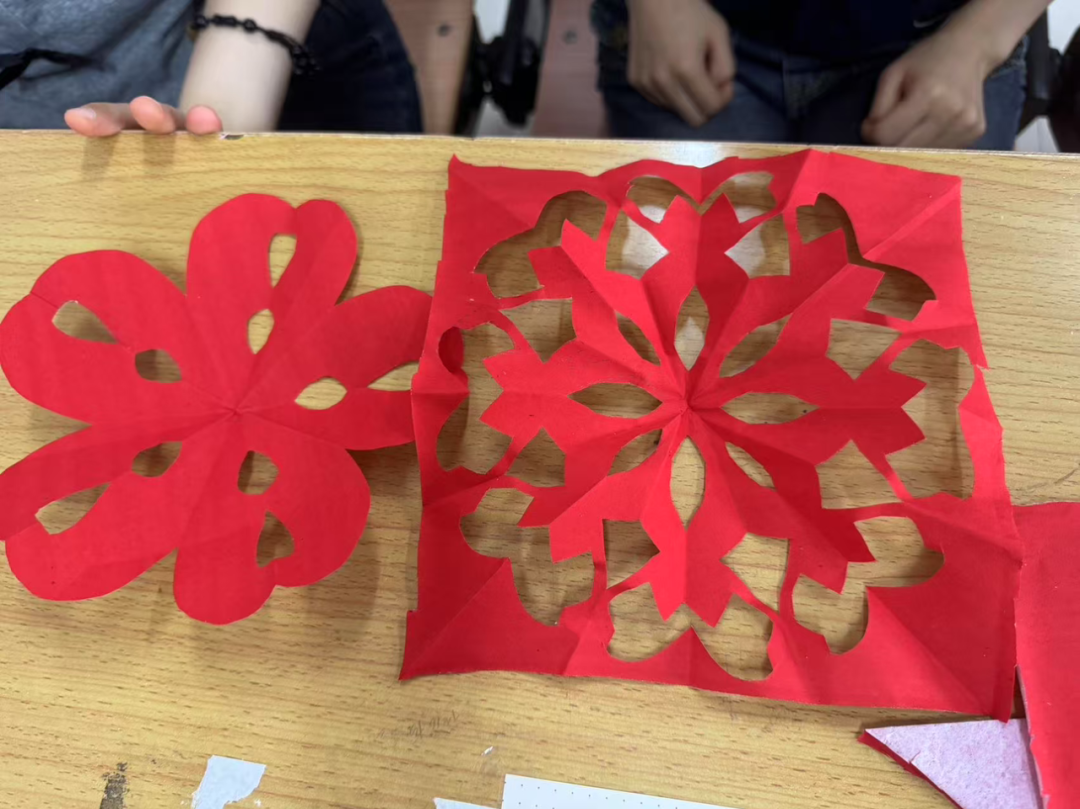

活动结束后,我们把孩子们的作品贴满了活动室的窗户。阳光穿过镂空的花纹,在地上投下细碎的光影,像极了榆次老院里常见的光景。我们站在窗前看着这一切,突然懂得:思政教育从来不是空洞的道理,非遗传承也不止于手艺的复制。在这场实践里,我们教会孩子们剪窗花,更在与传统对话的过程中,让自己明白了责任与担当的分量——就像剪纸时必须稳住的手腕,做人也得有扎根土地的坚定。

这个暑假,榆次的红纸与剪刀,给我们上了最深刻的一课。我们教孩子们剪窗花,孩子们也教会了我们:教育的本质,是用文化的火种点亮心灵。而非遗实践,正是连接传统与现代、个人与社会的桥梁。在这方寸红纸间,我们剪刻的是图案,传承的是文化,培育的是精神——这,就是最生动的思政课。