一、案例背景

“‘乡’遇砺初心·共筑担使命”理论普及宣讲团是重庆工商职业学院会计与金融学院推进实践育人改革、强化基层就业引导,探索全程化赋能远航新模式工作的创新实践。

宣讲团秉持“‘乡’遇·共筑·逐梦”的青春实践理念,创新采用“共筑+”模式,有机融入红色基因传承、理论普及宣讲、文化传承发展、就业创业实践、基层志愿服务等内容,聚焦乡村组织振兴、生态振兴、产业振兴、人才振兴、文化振兴五大要素,深入调研,真正做到在实践中求真知,为乡村振兴与铸牢中华民族共同体意识的根基贡献青春力量,用实际行动为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴交出一份出彩的青年答卷,身躬力行为安静村发展建设带来崭新发展,用青春力量为中国式现代化着墨添色。

二、典型事例

宣讲团以创新为动力,以志愿服务为手段,结合思政课程与课程思政、第二课堂与第一课堂、学校教育与社会教育,通过“起承转合”四步走达到“教育闭环”,通过“共筑+”模式,带着志愿服务意识走进课堂、课程社会实践走向志愿服务、志愿服务体系走回课堂,将学校小课堂与社会大课堂结合起来,推动志愿服务从“活动”走向“课程”,从“碎片化”迈向“规范化”,从“运动式”转向“常态化”。

(一)“共筑+青年说”:理论普及宣讲 理响青年声入人心

团队坚持以“对象化”的方式呈现理论的价值与魅力,采取“线上+线下+文化作品”的三重宣讲形式,创新性构建“领学、联学、送学”的学习宣讲模式,即校地党员干部领学,实践团队和村党支部联学、学生宣讲员走村入户送学,开展线下理论普及宣讲活动12余场,线上宣讲3场,覆盖3000余人,实现“理论授予”到“社会效能”的转型。

(图为团队成员开展理论微宣讲) (图为团队成员开展党的二十大精神宣讲)

(二)“共筑+青年启”:探寻文化魅力 助力文化传承发展

团队深入挖掘中华优秀传统文化,深入挖掘村镇文化资源,探索文旅融合新路径,在实践地开展推普活动,将文化传承与实践创新相结合,以拍摄视频方式,通过新媒体平台进行宣传推介,让优秀传统文化更加鲜活、更有吸引力。

(图为宣讲团成员探寻巫山红叶雕艺术) (图为宣讲团成员开展文化传承课堂)

(三)“共筑+青年情”:实地走访深调研 志愿服务显担当

团队围绕产业发展与乡村振兴成就,完成入户调研130余户,线上线下发放调查问卷107份,建立特殊村民档案26份,慰问空巢老人、关爱留守儿童,开展志愿服务活动,开设“童心同语”课堂,内容涵盖文化传承、心理辅导、推广普通话等,结合村镇乡村振兴战略,为安静村、红溪村打造宣传片3部、影集2册、宣传海报、村镇LOGO两套等,撰写形成总计30000余字的4篇调研报告,形成调研报告推动实践成果转化。

(图为团队成员寻访老支书) (图为团队成员开展问卷调查)

(四)“共筑+青年行”:打造特色实践品牌 形成长效机制

团队与村镇政府形成联动,形成“校、村、民”三级乡村振兴实践平台,将团队成员特长和当地村镇的发展建设目标进行整合,形成了“‘乡’遇文化传承电台”“理响青年·小院微宣讲”“‘乡’遇音乐会”“我与‘红岩’读书分享会”四大实践品牌,使“三下乡”和新时代文明实践真正走进田间地头,走进农民的心坎。

团队着眼建立“常下乡、常在乡”活动机制,制定出台了《关于在新时代文明实践中融合开展 “‘乡’遇·共筑”社会实践活动实施方案(初稿)》,实施分组管理和考核制度,以村民满意度和服务质量等为标准对团队成员进行考核,建立“‘乡’遇·共筑”项目的常态长效机制,对实践活动实施规范管理,做到“两个统一”,即统一定制实践队服、统一设计团队形象宣传logo、团队形象标识,坚持内涵建设,充分发挥红岩班优势,整合各级各类志愿服务力量,创新开展“四个”力量普及宣讲工作,不断完善“‘乡’遇·共筑”志愿服务表彰激励机制,召开分享会,汇集出版实践报告。让“‘乡’遇·共筑”理论宣讲成为广大农民群众受益、喜爱的“三下乡”品牌活动。

团队紧扣时代发展潮流,在微信公众号、抖音号等8个平台开设账号,推送实践视频与新闻,示范优势显著,努力实现团队品牌文创打造、红色文旅、自主IP设计等多个赛道的实践成果转化。

(图为团队形象IP) (图为团队名称logo)

(图为团队成员开展文化传承电台活动) (图为团队拟定活动实施方案)

三、主要做法

(一)起:聚焦乡村组织振兴

对基层治理进行调研,探索合作发展新路径,开展“寻访红色老区”项目、党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲、党史学习教育;舞台剧、诗歌朗诵开展党史学习,深入果实种植专业合作社进行党的二十大精神微宣讲,对“新时代、新征程、新重庆”的“新”作了通俗易懂的解读,利用电台和宣讲等方式,结合中华优秀传统文化进行推普。

(图为团队成员与安静村村委合照)

(二)承:聚焦乡村生态振兴

针对人居环境提升、生态环境提升问题,开展示范院落打造、墙面彩绘工作;帮助农户采摘农产品,帮村民检修房屋漏水受损情况;开展“河小青”等生态志愿服务活动,通过实地走访红叶雕工作室和云顶、鱼头湾,探索安静村“特色旅游+特色产业”的发展格局。

(图为团队成员开展“河小青”志愿服务活动)

(三)转:聚焦乡村产业振兴

走访种植基地实地,调研巫山脆李、柑橘等农副产品经营模式,撰写特色农副产品调研报告;对返乡创业群体开展电商培训;拍摄宣传短视频宣传;对旅游路线进行科学规划,参观红叶雕工作室体验红叶叶雕制作,感悟安静村将生态变现为产业、把产业蕴藏于生态的产业发展模式。

(图为团队成员与农户拍摄脆李宣传片)

(四)合:聚焦乡村人才振兴、乡村文化振兴

制定安静村人居环境整治提升方案,培训乡村人才视频制作基础知识技巧;乡村文化建设,开展我与红岩活动;示范院落打造、墙面彩绘等工作;宣讲团成员村民开展反电信诈骗教育和金融知识科普,帮助村民提高警惕,提升村民金融素养,加强金融风险意识,开展电商知识培训讲座,介绍电子商务运营流程和常见的电子商务平台,提高农民利用电子商务销售农产品的能力和水平,助力产业发展,解决农产品“难卖”问题。

四、取得成效

1.关爱帮扶,培塑乡村文化“新风貌”

深入村两委、村民家中开展调研,面向村镇留守儿童、适龄儿童开展“爱心扣子帮扶计划”,深入空巢老人家中开展志愿帮扶慰问活动,切实帮助老人解决生活中面临的实际问题,面向青少年和基层群众开展推广普通话、资助政策宣讲、防诈骗知识宣讲、金融安全知识宣传等活动,开展“筑牢森林防火底线,护航乡村生态振兴”森林防火的调研会。

2.宣推融合,描绘乡村振兴“新画卷”

团队组成拍摄团队,为兴巫山拍摄多支宣传片,宣传片拍摄剪辑完成后捐赠给巫山,用于宣传巫山的特色农产品和特色生态旅游发展,让更多的人看到巫山村容村貌的变化,感受脱贫攻坚和乡村振兴给巫山带来的巨大变化。创新挖掘巫山特色红色文化基因,寻找巫山的党史故事,打造巫山文化振兴品牌。

宣讲团开展的实践活动得到校内外各大官方媒体的一致关注和认可。截止到8月31日,团队活动在学习强国、中青校园等国家级媒体报道7次;青春巫山等省市级媒体报道17次;重庆大渝网、山城日报等地方级媒体报道22次,今日头条等网络商业媒体报道36次;多彩大学生网、大学生新闻网等其他大学生媒体平台报道379次;重庆工商职业学院团委等校级媒体报道11次(含官方抖音、微博)。

宣讲团高度重视“文化作品”产出,开设“团队账号,坚持用镜头助力乡村振兴,以安静村为轴心,拍摄短视频32部、旅游宣传片2部、长视频19部,利用抖音、小红书、微博、快手等6个平台投放,视频浏览总量达10593次,获249次点赞收藏与评论,其中,巫山县团委官方视频号发布的单篇视频点赞高达202次,获得社会各界一致好评,取得了良好的社会反馈。

(图为团队新闻报道部分截图)

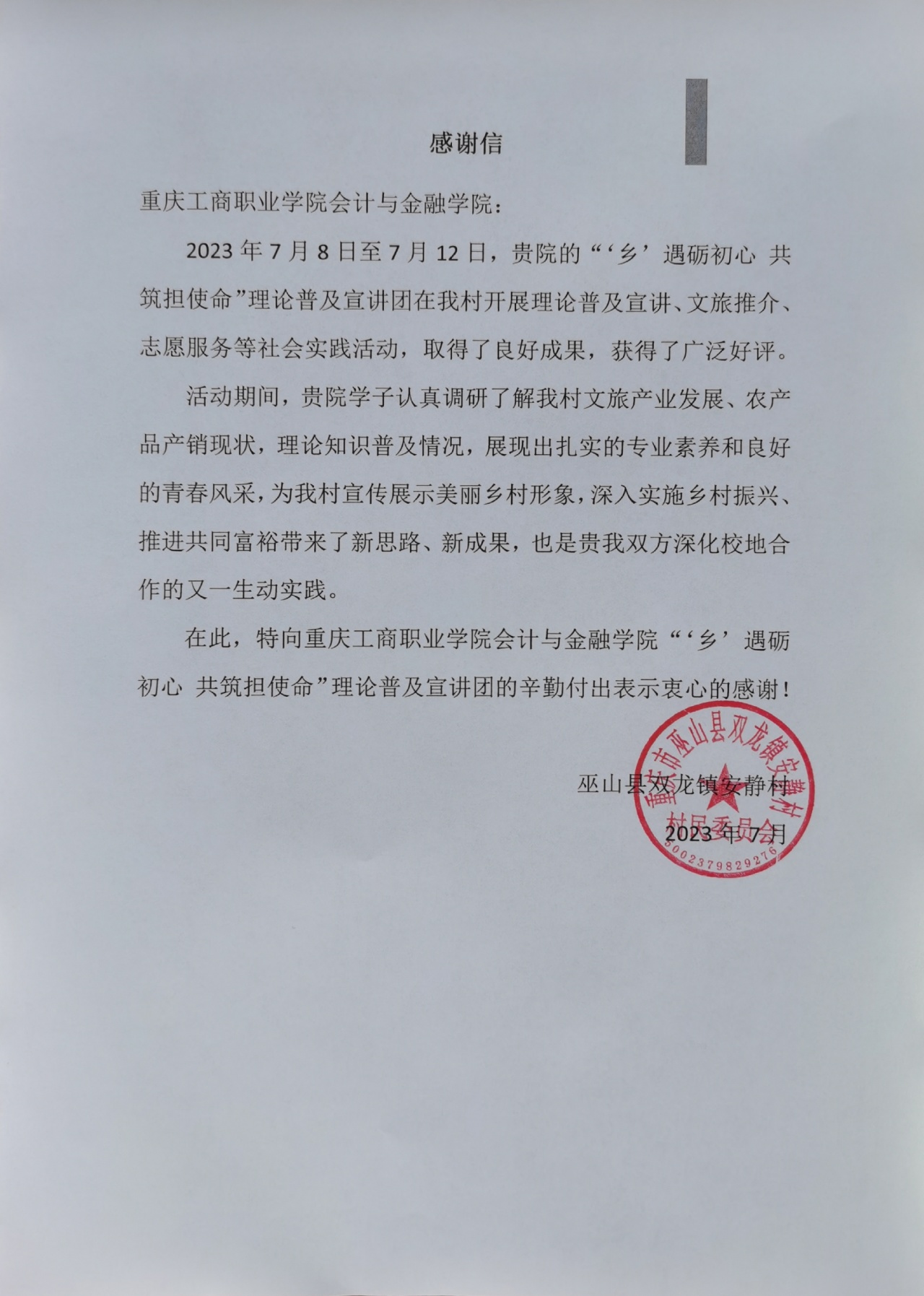

(图为安静村村委会写给团队的感谢信)

③技术赋能,打造乡村营销“新理念”

宣讲团带领安静村农户学习线上营销,用专业知识传授电商直播的基础技术,金融防范风险等知识,采用“模拟直播+技术实操”的方式,融合“互联网+”现代技术,开展电商直播小技巧、微信小程序实操指导、手机视频拍摄等技术培训,从前期选品、流程策划、技术对接、活动推送到直播开展等各个环节的操作,从而帮助农户掌握电商新技术、直播新手段,实现生产、销售融合双丰收。

④反哺家乡,推广乡村帮扶“新模式”

通过团队巫山籍学生的帮扶模式实现反哺。实践团通过本次三下乡社会实践,与巫山相关村镇签订协议开展帮扶,立志将帮扶模式推广覆盖,不断向周边地区辐射,持续推进落实大学生三下乡的帮扶计划,真正做到将“三下乡”变成“常下乡、常在乡、常惠乡”。

下一步,团队将进一步提高政治站位,突出学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线,创新工作载体、深入调查研究、强化典型引领、务求活动实效,将广大学子的社会观察、知识积累、实践思考等成果转化为实实在在的建设性意见和举措,深化“起承转合”实践育人工作模式,探索“共筑+”社会实践思路,在新时代焕发出新的育人生机与活力,团队将用分享会、视频等形式,将实践的收获带回青年群体中,讲好“相遇·共筑·逐梦”的青春实践故事,将田间地头大思政课的泥土味带回到青年中去,汇聚青春力量,助力乡村振兴。