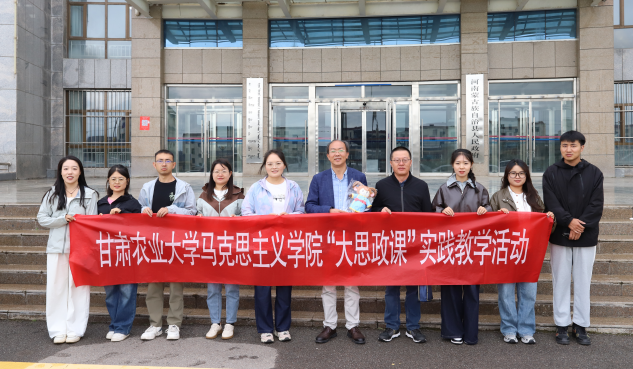

8月5日至10日,甘肃农业大学马克思主义学院精心组织师生团队,赴青海省河南蒙古族自治县、同仁市、循化撒拉族自治县等地开展“大思政课”实践教育活动。通过座谈交流、实地走访、入户调研等多种形式,师生们深化了对黄河流域生态治理、民族地区高质量发展等现实状况的认知,充分发挥专业优势,为地方发展贡献智慧力量,生动展现高校服务社会的责任担当。

聚焦关键议题,精准对接地方需求。此次实践活动紧密围绕马克思主义理论学科特色,精准聚焦民族地区高质量发展、黄河流域治理、乡村振兴战略实施等关键议题,深度契合地方实际需求。在河南蒙古族自治县,师生团队与当地政府部门、乡镇干部就生态保护与畜牧业可持续发展、民族地区发展等主题展开深入座谈。他们结合马克思主义生态观、民族理论等专业知识,针对黄河流域修复治理、如何平衡生态保护与牧民增收、完善民族地区公共服务体系等关键问题,提出了富有建设性的思考与建议。

在同仁市,实践团队走进非物质文化遗产传承基地,探讨如何以文化认同为基石,铸牢中华民族共同体意识,为地方文旅融合发展提供了坚实的理论支撑。同时,师生们深入村庄社区,与村干部、本地企业负责人、当地牧民面对面访谈,详细了解牧区生态保护、草畜平衡、地方生态补偿等实际情况,广泛收集一手资料,为后续形成针对性强的研究成果奠定了坚实基础。

师生协同投入,深化理论实践结合。在实践过程中,师生们始终以“观察者”与“参与者”的双重角色积极投入。马克思主义学院的教师充分发挥自身理论优势,在与地方干部群众交流时,不仅深入解读国家政策背后的理论逻辑,还悉心引导学生运用唯物史观、辩证思维分析现实问题,将课堂理论转化为认识社会的有力工具。学生们带着课题调研任务,通过问卷、访谈等方式,认真记录基层发展的鲜活案例,在实践中深刻领悟“理论联系实际”的重要内涵。例如,针对部分地区在生态治理中面临的技术、人力瓶颈,师生们结合高校在人才培养、科技服务方面的优势,创新性地提出相关建议和办法,得到了当地干部的高度认可。

深化思政改革,实现校地协同育人。此次黄南州之行,是甘肃农业大学马克思主义学院在“大思政课”建设方面的一次生动实践。活动让师生们在行走的课堂中,以专业实践为纽带,搭建起高校与地方协同发展的桥梁。甘肃农业大学马克思主义学院党委书记闫翔表示,学院将结合此次实践调研成果,持续深化“大思政课”改革创新,推动实践成果转化为教学资源、科研课题,既致力于培养担当民族复兴大任的时代新人,又积极为地方经济社会发展贡献高校智慧,真正实现“立德树人”与“服务社会”的同频共振。

此次实践活动的顺利开展,让思政课与社会现实紧密结合、与社会实践充分互动,激发学生内生动力,在实践中凝聚力量、提升思想,进一步拓展了“大思政课”实践育人的内涵与外延,为新时代农林高校思政教育扎根中国大地、对接社会需求提供了宝贵的探索经验。